歡迎訪問榮成市鑫鑫房地產開發(fā)有限公司官方網站!

服務熱線:0631-7561835 / 7561148 / 7567077

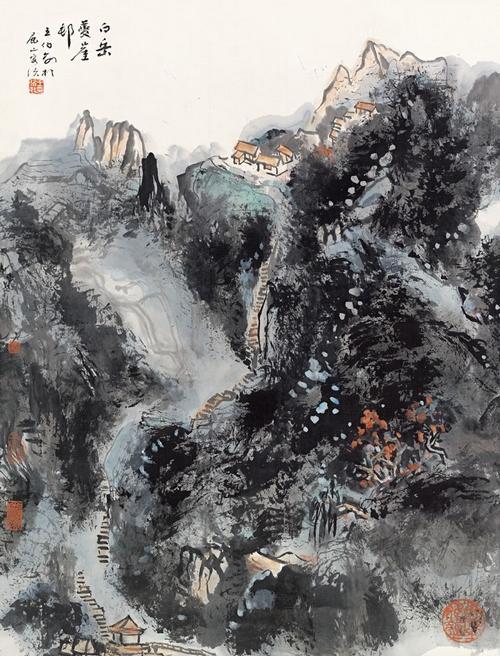

水闊山遙翰墨香--談王伯敏先生的繪畫藝術

發(fā)布時間:

2013-08-26 12:00

來源:

白岳

近年來,以研究中國美術史享譽海內外的王伯敏先生,又以他的“余事”,深深吸引著藝術圈內外人士的眼光。

王伯敏先生的“余事”,是指在讀書、治史之余吟詩、作畫。王老年青時是在上海美專學西畫的,深受該校學術自由風氣的影響。后考入北平藝專徐悲鴻的研究生班,并旁聽于北大,思想傾向革命。在北平期間,他拜黃賓虹為師,由此走上中國畫研究與創(chuàng)作之路。解放后,王老與賓師再聚于西子湖畔。在賓師的鼓勵下,他把主要精力集中在中國美術史研究上,以此為自己的終生職志。六十余年來,他相繼出版了煌煌七大部、上千萬言的美術史專著,成為該領域具有里程碑意義的集大成者,在中國現(xiàn)代學術史上占有重要一席。而在書畫方面,花甲后始投以較大精力,及至耄耋之年,成就斐然,為他在學術之外,又開創(chuàng)了一個藝術高峰。這種厚積簿發(fā)、大器晚成的情形,與黃賓翁如出一轍,生動再現(xiàn)了中國文人畫家的崛起之路。

王老從以讀書治史為主,吟詩作畫為輔,發(fā)展到后來邊著述、邊創(chuàng)作,直至把主要精力都放在書畫上,“余事”的分量,自花甲后逐漸產生了變化,并經由以下幾個階段,逐步邁向他的藝術高峰:

一、模山范水期(1980年代)。王老花甲之年,適逢國家改革開放,半唐齋從杭城南山路的景云村搬遷到了涌金門。他精神煥發(fā),學藝兼治,與時間展開賽跑,許多生趣盎然、思想深邃的論畫詩都產生于這個時期,但書畫創(chuàng)作多集中在《中國繪畫史》和《中國美術通史》竣工付梓后。到了1980年代末,因有赴新加坡、日本等地講學和辦展之需,作畫漸多,作品如《戴逵醉云圖》(1986)、《宿雨初晴》(1989)等,風格特征已初步顯現(xiàn),心手間的差距不斷縮小。

二、佳境初成期(1990年代)。這個時期,王老一方面為編撰、出版《中國少數(shù)民族美術史》、《中國民間美術》、《中國繪畫通史》和《中國版畫通史》等焚膏繼晷、奔走東西;另一方面忙里偷閑,“半唐齋里人長樂,壁上云山枕上詩”,藉書畫以抒發(fā)情志。所畫《嶺南山居》(1991)、《九龍山下》(1992)、《春夏秋冬圖卷》(1993)、《醉茶冊》(1995)、《江南水上居》(1996)、《璞》(1999)、《嘉陵風煙》(1999)等,水、墨、色運用瀟灑自如,畫風日益成熟。1997年起,他還以花青調墨,創(chuàng)作了一批獨具特色、令人耳目一新的作品。

三、蒼郁璀璨期(2002年至2008年)。耄耋之年起,王老結廬于富春大奇山麓,前栽松、后種竹,盤桓在黃子久圖畫里,過著“澄懷問道日舒遲”的晚晴生活。此時,他“居大奇畫大奇”,創(chuàng)作了許多氣勢磅礴的巨幅山水,較具代表性的如《水國煙鄉(xiāng)圖》(2002)、《峰頂樓頭極目八荒圖》(2002)《彥遠論畫云山之圖》(2003)、《深山納福圖》(2003)《大奇讀畫樓》(2004)、《云山秋色》(2004)《富春山色》(2005)、《日日看山日日忙》(2005)、《九龍高閣》(2007)等。這些作品老健縱橫、酣暢淋漓,墨華璀璨、極古而新,藝術上進入了高峰期。戌子初春,王老客居南洋,遙想大奇山連降大雪,遂又將白銀世界引入畫中,為他渾厚蒼茫的水墨天地,增添了幾分靜謐。

四、渾融神化期(2009年至今)。這一時期,王老雙耳失聰。他戲言:耳不聰,耳經通,這樣可以異想天開了!書畫創(chuàng)作似乎也更豁然“天開”,所作《東山一曲》(2009)、《松煙麝墨 》(2009)、《鐵巖銀谷之圖》(2010)、《橫江晴雪》(2011)、《蜀江水碧千帆過》(2012)等,比以往更為自由、蒼茫。畫中的山谷流泉,仿佛凝聚著宇宙白光,渾融而臻于神化。這表明老人的心,已自由地馳騁在悠悠天地之外,達到了無我的境地。

王老花甲后的書畫創(chuàng)作幾經嬗變、不斷升華。但最重要的變化,莫過于進入新世紀后的最初幾年,包括葵未、甲申、乙酉等年份。這幾年,他作品數(shù)量多、畫幅大、質量高,以磊落清奇的風格傲然獨步于畫壇,成為延續(xù)中國文人畫正脈的杰出代表。

綜觀王老一生所作,常見的題材是山水、竹石。他畫山,喜歡在山頂上畫讀畫樓,以覽江山之勝,在山腳下畫讀書樓,以究古今之變;畫水,則添數(shù)舟于清溪,上可溯桃源以至山橋觀瀑,下能通三江而達九州。畫竹,必謂居不可無此君,因其節(jié)節(jié)虛心,出土便瀟灑;畫石,又專寫蒼苔拙璞,以其厚重內美,能與墨君共歲寒。

王老的這些題材和構思得之大野、發(fā)乎內心,有濃厚的意趣和郁勃的生命力,顯示出千百年來中國讀書人的浪漫情懷,也體現(xiàn)了他質樸含蓄的個性。品讀他各個時期的作品,可得四美:一是筆墨之美;二是樸拙之美;三是學養(yǎng)之美;四是禪意之美。此四美渾然一體,使他的畫猶如一杯苦茶、一壇陳釀,令人回味無窮。

王老畫中的筆墨之美,主要來自于對黃賓虹藝術的長期研究。王老自1948年拜師賓翁后,對他的畫學思想以及晚年處于巔峰期的筆墨技法進行了深入研究。他作畫時,即以賓翁筆墨為基礎,對筆、紙、硯等概不講究,唯獨講究墨,所用多是松煙老墨久泡而成的宿墨。他畫山水的步驟,往往先勾勒,然后用干筆皴擦,再以潑墨、破墨、積墨、漬墨、宿墨等法層層積染,并點染上石青、石綠、朱砂、赭石、藤黃等色。大局畫就,等到九分干時,再鋪水以接氣、出韻,統(tǒng)一畫面。王老鋪水時用量大,三五尺畫能鋪上一整杯水。鋪完水后,將干未干時,又用枯筆在峰頂危巖處勾補幾筆,或蘸上渴墨,在山脊絕崖上擦一擦。最后,用禿筆將漆黑的宿墨點篤在畫面最要緊處,再加補幾點濃彩以提精神。如此勾、擦、染、鋪、點,反復多遍,筆跡、墨痕、水韻、色澤既分明又渾融,直至畫面出現(xiàn)渾樸蒼潤、墨色輝映的景象。王老有論畫詩云:“麝墨濃如漆,狼毫力似針;無妨憐白水,渴筆長精神。”又有畫跋云:“山水之作,以渴筆使其蒼;以淡彩使其麗;以漬墨使其秀;以凝水使其清;以鋪水使其潤,五者之成,要不斷實踐。”這些皆道出了他的作畫心得和藝術特色。

王老立足于賓翁,又不止于賓翁,有強烈的藝術個性。他吸收賓翁的山水畫章法,善于在畫中留“活眼”,但與賓翁所作相比,他畫面的疏密與黑白對比更加強烈,有許多空隙甚至不著一墨、不點一水,形成了大密大疏、大黑大白的深邃而空靈的意境。他創(chuàng)造性地提出了山水畫透視“七觀法”(即:步步看、面面觀、專一看、推遠看、拉近看、取移視、合六遠),為中國畫構圖提供了不同的視角;他系統(tǒng)地提出了用水“九法”(即:水帶墨、水破墨、墨破水、色破水、水破色、漬水、鋪水、潑水、凝水),有史以來第一次將“水法”提高到與“筆法”、“墨法”相并列的地位,極大豐富了中國畫的技法理論;他自創(chuàng)沒骨山水,以水墨渾融的方式妙寫江山之秀,得到“沒骨畫山山有骨,無心點染墨氤氳”的審美奇效;他擅用“亮墨”,惜之如明珠,并將此極墨的作用發(fā)揮到了淋漓盡致;他用色獨特,既借鑒了早年求學上海時所得到的西洋畫法,又融入了傳統(tǒng)青綠山水與近人潑彩法,以色彩來加強畫面的氤氳之氣和雄厚的現(xiàn)代感。